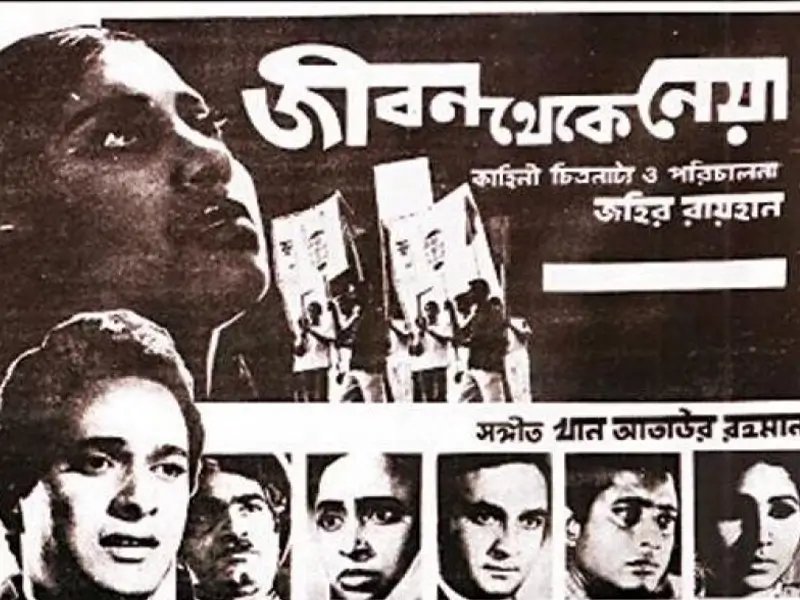

জীবন থেকে নেয়া সিনেমাটির মুক্তির জন্য রাস্তায় নেমেছিলেন বহু মানুষ। অন্তত দুই বার হয়েছিল বিক্ষোভ।

শুটিং চলাকালে একবার পাকিস্তানি আর্মি এসে সব কাজ বন্ধও করে দিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ছবির পরিচালক জহির রায়হান ও অভিনেতা রাজ্জাককে। পরে মুচলেকা দিয়ে ছবির কাজ শেষ করতে হয়েছিল পরিচালককে।

এই সিনেমার জন্য পাকিস্তান আর্মির তৎকালীন জেনারেল রাও ফরমান আলী জহির রায়হানকে বলেছিলেন, ‘ছবিটি ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি দেখে নেবো।’

১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমা রূপকভাবে তুলে ধরেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চিত্র। সে সময়ের স্বৈরশাসকের মুখচ্ছবি ফুঁটিয়ে তুলেছিল। গণমানুষ কী চাইছে, সেটিও বুঝিয়ে দিয়েছিল।

সিনেমা কীভাবে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। সরাসরি কিছু না বলেও কীভাবে কত শক্তভাবে অনেক কিছুই তুলে ধরা যায় এবং জবাব দেওয়া যায়, সেটির এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ এ চলচ্চিত্রটি।

গোটা ছবিটাই যেন এক আন্দোলন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের অমূল্য এক সম্পদ এ সিনেমা। কিংবদন্তী জহির রায়হানের জীবনের শেষ ফিচার ফিল্ম ছিল এটি।

ছবির গল্প

ছবি শুরু হয় ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে। আনোয়ার হোসেনের চরিত্রকে দেখা যায় ‘অমর একুশে’ পোস্টার আঁকতে। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ চাকর মধুর সঙ্গে তার আলাপ শুনে বুঝা যায় –সক্রিয়ভাবে দেশে চলমান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তিনি।

আনোয়ার হোসেনের দুই বোন বিথী ও সাথীর সঙ্গেও পরিচিত হয়ে যান দর্শকরা। দুই বোনের মধ্যে প্রবল মিলটাও চোখে পড়ে। এর পরপরই দেখা যায় তিন ভাইবোনকে বসে প্রভাতফেরীর প্রস্তুতি নিতে। প্রথমভাগেই ছোট এ পরিবারটি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যায় সবাই – মুক্ত ও উদার এক পরিবার সেটি।

এদিকে, নতুন আরেক চরিত্র ফারুকের হাত ধরে দর্শকরা দেখতে পার আরেকটি পরিবার। সে পরিবারে দেখা মেলে রওশন জামিলের। খুব দ্রুত সবাই বুঝে যায় ওই পরিবারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সে চরিত্রটি। তার আঁচলেই বাঁধা সংসারের চাবির গোছা।

বাসার অন্য কেউ নিজের ইচ্ছামতো মতো স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না তার অত্যাচারে। এ পরিবারের সদস্য চারজন। বড় বোন, বড় বোনের স্বামী, আর দুই ভাই, – আনিস ও ফারুক।

বড় বোনের স্বামীকে দেখা যায় স্ত্রীর যন্ত্রণা এড়াতে ছাদে বসে গান গাইতে। কিন্তু সেখানেও হানা দিতে দেখা যায় স্ত্রীকে। স্বামী বেচার কোর্টের কর্মচারী। কিন্তু আদালতের ডামাডোল ভালো লাগে না বলে সেদিকে এগোতে চান না। কিন্তু স্ত্রী তা শুনতে নারাজ, কড়া কথা শুনিয়ে দেন এটি নিয়েও।

দর্শকরা বুঝে যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। বাসার উপার্জনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে আনিস নামের চরিত্রটি, বড় বোনও নয়, তার স্বামীও নয়। যা-ই হোক বাড়ির প্রতিটি সদস্যকে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠতে দেখা যায় চরিত্রটির যন্ত্রণায়।

এ অদ্ভুত সমস্যা থেকে রেহাই পেতে স্বামী চরিত্রটি ঠিক করেন যে শ্যালক আনিসকে বিয়ে করাবেন। এভাবে যদি কিছুটা যদি দৌরাত্ম কমানো যায় নিজ স্ত্রীর। তিনি বিয়ে ঠিক করেন আনোয়ার হোসেনের বোন বিথীর সঙ্গে। এদিকে, রওশন জামিল তো এ বিয়ের আলাপের কথা জানতে পাওয়া মাত্রই হইচই শুরু করে দেয়। সে চায় না ভাইয়ের বিয়ে হোক। যদি হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায়, সে ভয়েই তিনি কিছু করতে চান না।

এক সময় অত্যাচার সইতে না পেরে ঘরময় পোস্টার সাঁটিয়ে প্রতিবাদের চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু সেখানেও আখেরে জয় স্ত্রীর-ই হয়। পরে বড় বোনকে না জানিয়েই সেরে ফেলা হয় বিয়ে। নতুন বউ নিয়ে সবাই চলে আসে বাসায়। সব শুনে বোন তো রেগে কাঁই। ছোট ভাই আনিসের স্ত্রীকে স্বীকার করে নিলেও নানান শর্ত জুড়ে দেন। আলাদা করে রাখেন ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে। রান্নাঘরে দাসী বাদীর মতো খাটাতে থাকেন তাকে।

আনোয়ার হোসেনের চরিত্রটিকেও আমরা আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার হতে দেখি। বোনের বিদায়ের আগেই তাকে নিয়ে যায় পুলিশ। বলে রাখা ভালো, আনিসের ছোট ভাই ফারুক ও বিথীর ছোট বোন সাথীও একে অন্যকে পছন্দ করেন। এটি আনিস ও বিথীর বিয়ে ঠিক হওয়ার আগে থেকেই।

বাসায় বোনের সঙ্গে দেখা করতে আসে ছোট বোন সাথী। এসে দেখে তার বোনের অবস্থা করুণ। এর মধ্যেই আবার আনিসের বড় বোনের কাছে অপমানিত হয়ে রাগ করে বেরিয়ে যায় সাথী ও মধু। বের হওয়ার সময় দেখা ফারুকের সঙ্গে, দু কথা শুনিয়ে দেয় তাকেও। টনক নড়ে ফারুকের। এবার ফারুক প্রতিবাদ করে নিজের বোনের বিরুদ্ধে। বিয়ে করে নিয়ে আসে সাথীকে।

এরপর সবাই জোট বাঁধে সাথীর সঙ্গে। বড় বোন হঠাৎই চাবির গোছা দিয়ে যান দুই বোনকে। বিথী সেটি বেঁধে দেয় ছোট বোন সাথীর আঁচলে। এর কিছুক্ষণ পরই দর্শকরা জানতে পারে আনিসের বড় বোনের মূল দূরভিসন্ধি। তিনি চাবির গোছা দিয়েছেন পাকাপোক্তভাবে ফেরত নেওয়ার জন্য।

এরপর সিনেমা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা দেখে বাড়ির সদস্যদের জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আর সে জীবনযাপনে ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন বড় বোন।

তিনি শোধ নেন কৌশলে বিথীর হাত দিয়ে সাথীকে বিষ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে। গ্রেপ্তার হয় বিথী। কিন্তু শেষটায় বিথীকে বাঁচিয়ে দেন রওশন জামিলের স্বামী। আদালতে প্রমাণ করে দেন বিষ খাওয়ানোর কাজটি আদতে করেছেন রওশন জামিল।

মোটামুটিভাবে এই হলো সিনেমার গল্প। এবার আসুন দেখা যাক – ছবিটি আসলে কী বলছে, সেদিকে একটু দেখি। এটিকে পর্দায় সাদামাটা পরিবারের গল্প বলে মনে হলেও এর প্রতি ফ্রেমে আসলে লুকিয়ে আছে অন্য কাহিনী।

প্রতীকী যেভাবে

জীবন থেকে নেয়া সিনেমার প্রতি পরতে রয়েছে দক্ষ হাতের ছোঁয়া। উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে বিষয়টি। যেমন-

একটা দৃশ্যে দেখা যায় – স্ত্রী’র যন্ত্রণায় ছাদে বসে গান করছেন অত্যাচারিত স্বামী। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। স্ত্রী এসে বললেন- ‘এতোবার হারমোনিয়াম তবলা ভেঙে দেওয়ার পরও কী তুমি বুঝতে পারছো না যে এ সংসারে গান গাওয়া চলবে না’।

আবার আরেক দৃশ্যে দেখা যায়– যে স্বামীকে গান গাইতে দেওয়া হচ্ছে না, নিজের মতো চলতে দেওয়া হচ্ছে না। সেই স্বামী-ই যখন স্ত্রীর কথা শুনে শ্যালককে গালমন্দ করছেন, তখন তাকে খাবার বেড়ে খাওয়ানো হচ্ছে, গান গাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। ব্যাপক আরামে রাখা হচ্ছে।

এবার আসুন একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই। –

১৯৬১ সালে প্রেস এবং পাবলিকেশন আইন করে সংবাদপত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা করেছিল তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। এর আগে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান শাসকরা বাঙালি সংস্কৃতিকে ভিন্ন খাতে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলো। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর চাপ সৃষ্টি। সে সময় ‘জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো’ তৈরি করা হয়েছিল। যার প্রধান কাজই ছিল বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনে কাজ করা।

সরকারের নীতির স্তুতির জন্য লেখক বুদ্ধিজীবীদের গাড়ি-বাড়ি-টাকা উপহার দেওয়া হচ্ছিল। এমনকি বিদেশে ভ্রমণের সুযোগও করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে সরকারি সব প্রচারমাধ্যমে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মের প্রচারও। এর নেপথ্যে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এবং আইয়ুব খানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন।

এর বদলে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা প্রচারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু করা হয়েছিল, এমনকি তার কবিতার অনেক শব্দ উর্দুতে রূপান্তরিত করে নতুনভাবে আবার প্রকাশ করা হয়েছিল।

জহির রায়হান মূলত এ ব্যাপারগুলোই নিজের এ সিনেমাটির মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সংস্কৃতির উপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটিকেই তুলে ধরেছে, অত্যাচারিত স্বামীর গান গাইতে না পারার বিষয়টি।

আবার অন্যদিকে, স্ত্রী’র স্তুতিতে স্বামীর বিশেষ সুবিধা পাওয়ার বিষয়টির সঙ্গেও কিন্তু আমরা সে সময়ের অবস্থার মিল পাচ্ছি। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও তো তা-ই হতো।

এরকম উদাহরণ প্রায় গোটা সিনেমাতেই পাওয়া যায় একটু পরপর। সিনেমার শেষের অংশেও যদি চলে যাই- সেখানে দেখা যাবে যে রওশন জামিলের চরিত্রটি কারাগারে, তার স্বামী ওপাশ থেকে তাকে বলছেন- আমার কোনো দোষ নেই, তোমার এ পরিণতির জন্য তুমিই দায়ী, জানো তো ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

পরিচালক ওখানেও চরিত্রের মুখ দিয়ে এক বিবৃতি দেন। তৎকালীন স্বৈরশাসককে জানিয়ে দেন, দেশে সে সময় বিরাজমান উত্তাল পরিস্থিতির জন্য তারাই দায়ী, জনসাধারণ নয়।

জহির রায়হান ঠিক কেনো দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতিকে রূপকভাবে তুলে ধরার জন্য ঘরকে বেছে নিয়েছেন, সেটির উত্তরও এ সিনেমাতেই পাওয়া যায়। সিনেমার এক পর্যায়ে আনোয়ার হোসেনের চরিত্রটিকে বলতে শোনা যায়, ‘দেশ আর ঘর সে তো একই কথা। দেশ হচ্ছে বড় অর্থে, আর ঘর হচ্ছে ছোট অর্থে।’

বলে রাখা ভালো, সিনেমার ক্রেডিট লাইন অনুসারে, এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন জহির রায়হান, আর সংলাপগুলো আমজাদ হোসেন।

অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি

এবার আসা যাক, সিনেমাটোগ্রাফির দিকটিতে। এটির সিনেমাটোগ্রাফি দিয়েও অনেক কিছু বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘরে পোস্টার সাঁটানোর পরের দৃশ্যটিতে রওশন জামিলকে সিঁড়িতে দাড়িয়ে কথা বলতে দেখেন দর্শকরা। সে দৃশ্যটি যেনো আলো ও ছায়ার মাধ্যমে সবাইকে মনে করিয়ে দেয় এক অপশক্তির কথা।

আবার সিনেমার কয়েকটি জায়গায় আমরা চলমান ছবির বদলে ফ্রিজ শট দেখা যায়। ওভাবেও যে কত সুন্দর করে গল্প বলা যায়, সেটিরও একটি উদাহরণ এটি।

আবার বিয়ের পর বিথীর বরের গাড়িতে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দৃশ্যটিও যদি দেখি। সেখানে দেখা যায়- পুলিশের গাড়িতে ভাই আনোয়ার হোসেন যাচ্ছেন, এবং আরেক গাড়িতে যাচ্ছেন বোন বিথী। দুজনের গন্তব্য দু স্থানে। কালের প্রবাহে যেন এগিয়ে চলেছেন দু’জন। সুন্দরভাবে ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে দৃশ্যটি।

নির্মাণ ও মুক্তির গল্প

এবার আসা যাক ছবিটির নির্মাণের গল্পে। ১৯৬৯ থেকে ৭০ সালের দিকে অবাঙালী এক প্রযোজক আনিস দোসানি অনুজ একটি ছবি বানাতে বলেন জহির রায়হানকে। তিনি রাজি হয়ে যান।

জহির রায়হান আমজাদ হোসেনকে দায়িত্ব দেন। তিনি এমন একটি গল্প চাচ্ছিলেন যেটিতে দুই বোনের চরিত্র থাকবে এবং এক বোন আরেক বোনকে বিষ খাওয়াবে।

প্রথমে চলচ্চিত্রটির নাম ঠিক করা হয় ‘তিনজন মেয়ে ও এক পেয়ালা বিষ’। আমজাদ হোসেন প্রথম দৃশ্য লেখেন। জহির রায়হান এসে দেখেন তিনি লিখেছেন, এক বোন আরেক বোনকে দুধ খাওয়াচ্ছে। জহির রায়হান হেসে এ নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেন। আমজাদ হোসেনও হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, দুধ না খাওয়ালে বিষ খাওয়াবে কীভাবে!

গল্পটি লেখার সময় বারবারই এতে রাজনৈতিক বিষয়াদি ঢুকে পড়ছিল। এর অবশ্য ভিন্ন একটা কারণও ছিল।

আমজাদ হোসেন তার কিছুদিন আগেই ৬৯ এর গণঅভ্যুথান সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টরি স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ করছিলেন। কিন্তু সরকারি চাপের মুখে সে ছবি নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জীবন থেকে নেয়ার স্ক্রিপ্ট লেখার সময় ওই অনুভূতিটাই চেপে রাখতে পারছিলেন না তিনি।

আবার জহির রায়হান এ চিত্রনাট্যে হাত দেয়ার পর দেখা যায়, গল্পে জহির রায়হানের মতাদর্শও ঢুকে পড়ছে।

যা-ই হোক দিনশেষে গল্পটি শেষ হয়। লেখালেখির মাঝেই সিনেমার নামটি বদলে দেন জহির রায়হান।

নতুন নাম – জীবন থেকে নেয়া।

ছবির শুটিং শুরু হলো। প্রভাতফেরীর যে দৃশ্যটা সিনেমায় দেখা যায়, সেটি কিন্তু স্বাধীনতার আগের একদম আসল প্রভাত ফেরী। কোনো শুটিং বা বানানো দৃশ্য না।

জহির রায়হান এর মধ্যে বেশ কিছু শট নিজে হাতে নিয়েছিলেন। ছবিটির সিনেমাটোগ্রাফার আফজাল চৌধুরীর কাছ থেকে কিছুটা শিখে নিয়ে নিজেই নেমে পড়েছিলেন ক্যামেরা হাতে।

এসবের মধ্যে সরকারি নজরদারিতে পড়ে যায় গোটা ছবিটি। ছবির শুটিং চলার সময় একবার আর্মি এসে হাজির হয় এফডিসিতে। বন্ধ করে দেয় সব কাজ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় পরিচালক জহির রায়হান ও নায়ক রাজ্জাককে।

দিনশেষে মুচলেকা দিয়ে আসেন জহির রায়হান। সেটিতে উল্লেখ ছিল- এ সিনেমার কারণে কোনো আন্দোলন শুরু হলে, সেটির দায়ভার তিনি নেবেন ।

এরপর কয়েকটি লোকেশনে শেষ হয় ছবির শুটিং। এরপরও তৎকালীন আর্মি জেনারেল রাও ফরমান আলী ও মেজর মালেকরা মিলে আটকে দেন ছবিটি সেন্সরবোর্ডে। তারা বুঝে গিয়েছিলেন, ছবির মাধ্যমে আসলে কী বলা হচ্ছে, রওশন জামিলের চরিত্রের মাধ্যমে আদতে কী তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষ এ খবর জানতে পেরে রাস্তায় মিছিল করে। পরে সামরিক সরকার বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেয় ছবিটিকে। মুক্তির প্রথম দিনই পড়ে যায় হইচই। প্রথম দিনেই নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে ছবিটি।

আবারও নামে রাস্তায় মানুষ। ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে শুরু হয় বিক্ষোভ।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়- ছবিটি আবার দেখবে সেন্সর বোর্ড, তারপর জানাবে প্রদর্শনী চলবে কি না।

আমজাদ হোসেনের অনুরোধে সে সময়ের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আসকার ইবনে শাইখ গেলেন সেন্সরবোর্ডে। সিনেমার প্রজেকশন শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “জহির হয়তো ভুল করে একটা সত্য সিনেমা বানিয়ে ফেলেছে। এই সত্যকে আমি কিভাবে মিথ্যা বলি!”

পরে ছেড়ে দেওয়া হয় ছবিটি। রাও ফরমান জহির রায়হানকে প্রজেকশনের পর বলেছিলেন, “ছবিটি আমি ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি দেখে নেবো।”

পরবর্তীতে এ ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার সিনেমা হলে রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা করে। জহির রায়হান সেটি থেকে পাওয়া পুরো অর্থ দিয়ে দেন মুক্তিযুদ্ধের ফান্ডে। এ ছবিতেই প্রথমবারের মতো আমরা স্বাধীনতার আগে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটিকে ব্যবহৃত হতে দেখি।

এ ছাড়াও আমার সোনার বাঙলা, কারার ওই লোহ কপাট, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানগুলোকে সে সময় আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সাজিয়েছিলেন চলচ্চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালক খাত আতাউর রহমান।

এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়েই প্রথমবারের মতো উপমহাদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল।

আমরা এখন একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ সংস্করণটি শুনে থাকি। সেটি কিন্তু খান আতাউর রহমানের কম্পোজ করা সংস্করণটি। মূল সুর, কথা ঠিক রেখে এতে তিনি যোগ করেছিলেন হামিং ও বাড়তি কিছু উপাদান।

কেন দেখবেন জীবন থেকে নেয়া

আমাদের যাদের মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্ম। তাদের প্রত্যেকেরই উচিত – জীবন থেকে নেয়া – ছবিটি দেখা।

একদিকে, আমরা চোখের সামনে দেখতে পারবো সে সময়ের প্রভাতফেরী কেমন হতো, তাতে জনসমাগম কেমন হতো, এ বিষয়গুলো। কিছুটা ধারণা পাবো সে সময়ের মানুষ, সমাজ ও তাদের চিন্তা ভাবনা সম্পর্কেও।

অন্যদিকে, সে সময় দেশ কেমন উত্তাল ছিল, তারও একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

নিজ ইতিহাস জানার এর চেয়ে ভালো আর কোনো উপায় আমার জানা নেই।

কোনো কারণে যদি আপনার দেখা না হয়ে থাকে সিনেমাটি, তাহলে আজই দেখে ফেলুন। ভালো লাগার মতো একটি সিনেমা।আর আগে দেখা থাকলেও সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে বাসার ছোটদের নিয়ে বসে পড়তে পারেন পর্দার সামনে। এর মধ্য দিয়ে হয়তো আরও একটি প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে জীবন থেকে নেয়া।

খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই ছোটদের সামনে তুলে ধরা যাবে নিজেদের অতীত। ধারণা দেওয়া যাবে সে সম্পর্কে।

আপনার যদি এ লেখাটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে উইজ বাল্ব বুকমার্ক করে রাখুন। এরকম অভিনব ও নিত্যনতুন লেখা প্রায়ই পাবেন। আপাতত কষ্ট করে একটু ঢুঁ দিয়ে যেতে হবে সাইটে। চেষ্টা করছি নিউজলেটার অপশনও নিয়ে আসতে। সেটা চলে এলে সরাসরি আপনার মেইলেই চলে যাবে নতুন লেখা।